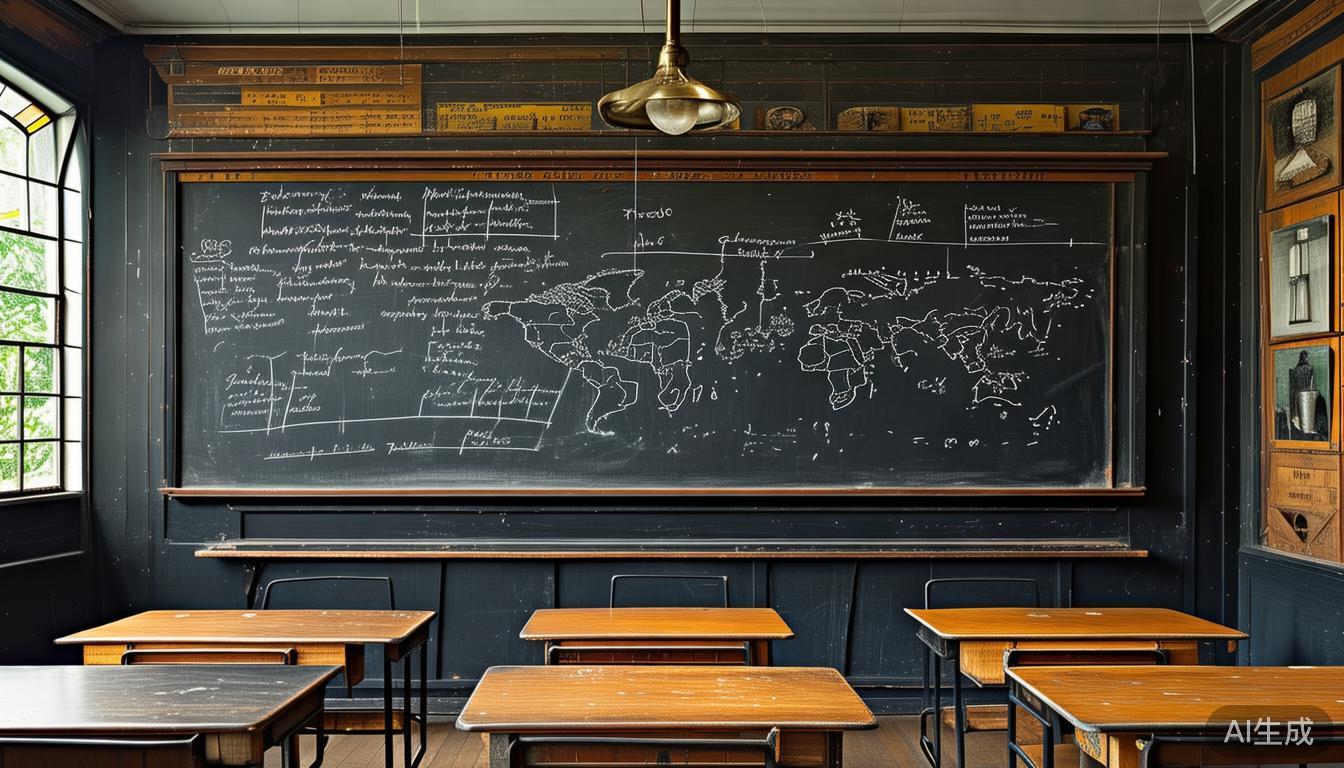

黑板:塑造现代教育的基石,书写渴望与知识传播的转折

黑板,作为教育发展进程中一个意义非凡的物件,其内涵远不止于一个刷上黑色或深绿色的平整书写面。它是一种具有突破性的载体,是人类历史上首次将短暂的语言传授转化为稳定、可共同观看的视觉呈现的装置。知识传播原先呈线性轨迹,依赖个体传递,难以大规模复制;此后,课堂转变为共享思维场所,成为思想实时生成、剖析、交锋和优化的舞台。白板不再仅是粉笔书写工具,更化作沉默的基石,屹立于当代教育根基,深刻影响了近两百年间数十亿人的求知途径。

混沌之初:书写的渴望与稍纵即逝的痕迹

人类对知识的保存和传递,在很长时期里,总是在永久性和短暂性这两种状态间转换。我们的先民曾经在山洞的石壁上刻画记号,在美索不达米亚的黏土板上压印字符,在古埃及的草编纸上绘制神像。这些载体要么过于沉重,要么过于名贵,都不适合作为普遍使用的教学材料。到了古典时期和中期,纸张及羊皮纸虽然让信息传播更为便捷,不过它们的费用高昂,导致广泛且同步的教育活动难以实现。教育多采用口传心授、死记硬背和一对一指导的方式。教师念诵材料,学子们则用个人石板(slate)进行书写练习。这种人手一板的石板,堪称黑板的最早形态,然而它本质上是个别化且互不关联的。它不能使全班人的精神集中到一处,也无法把繁复的推理步骤清晰地展示给每一个人。试想一下那个时代的课堂:一个教员面对众多学子,他仅有的媒介是自己的嗓音和一本难得的典籍。学问的灌输仿佛细水长流,迟缓且低能。学子们则各自为政,仿佛与外界隔绝,各自沉浸在自己的方寸之间。人们急需一种方法,一种可以将教师的想法从其脑海中“展现”出来,使其在众人面前呈现、驻留、并加以验证的装置。全球在期盼一块足够宽广的“共享平台”。

灵光乍现:苏格兰的一块黑漆木板

这一场静默的变革,发端于十九世纪初的苏格兰地区。詹姆斯·皮兰斯担任爱丁堡某中学的负责人,并且兼任地理学科的教师。他深感难以向全体学生直观地呈现繁复的地理图示。惯用的教育手段——让学生们依次靠近观察他手执的微缩地图——效果非常糟糕,令人倍感无奈。有则生动的叙述称,皮兰斯突然想到办法,把学生们用的小石片组合起来,形成了一个面积很宽的书写区域。比较确实的说法是,他在1801年前后,发现了一块面积很大的石板,或者更可能是请木匠做了一块宽大的松木板,然后涂上黑色颜料。这样,就出现了一个能让全班学生都看清楚,并且可以擦来擦去的“大黑板”。皮兰斯借助彩色粉笔,于黑板上勾勒出地图轮廓,地理课上的江河山川,初次以这般清晰、雄伟的形态展现在学子们视野之中。这并非简单的尺寸扩展,而是教育模式上的重大革新。学问不再仅仅通过“听闻”传递,更逐渐借助“目睹”来感知。差不多在同时段,远在大西洋对岸的美国高校区域,亦掀起了一股革新的浪潮。十八一四年间,位于西点的数学教师乔治·巴伦,首次设置了美国境内的一块书写板。对于需要繁复计算和图像演示的数学学科而言,书写板堪称是极大的便利。借助这块黑色的平面,那些错综的几何图案、繁琐的代数演算,皆可得以清晰完整地呈现出来。学生们不再单纯是听众,他们变成了观察者和思考者,沿着粉笔的痕迹,一起参与到解决问题的环节里。开始时黑板是个粗糙的“自制”物件,做法各式各样。人们以松木板为底,刷上掺有蛋清、胶水乃至烧焦马铃薯留下的黑色粉末的涂料。虽然它显得简陋,不过其核心构想——一个专门用于群体研习、能够反复应用的视觉呈现方式——已经非常明确,而且正准备借助社会发展的浪潮,迅速传播到世界各地。

工业革命的浪潮:从木板到石板的进化

皮兰斯和巴伦开启了最初的变革,工业革命则让这股力量迅猛扩张。19世纪,欧洲和北美的工厂高耸入云,社会形态随之巨变。新兴的工业体系急需大量掌握基础读写和计算技能的劳动力。为此,现代公共教育制度应运而生,它本质上是一个大规模、标准化的知识制造体系。当前状况下,黑板被视为教学场所中极为合适的流水线工具。它具备高效率、低成本、易理解的特点,与教师同时教授众多学员的模式高度一致。需求量大幅增长后,基础的黑色木板迅速显现出不足之处:木质材料容易因潮湿而变形,表面的漆层也无法承受持续的擦除。于是人们着手寻找更为结实、更为平整的替代材料。视线最后停留在了那种古老且值得信赖的物料上,即天然石板,从美国宾夕法尼亚州、佛蒙特州以及英国威尔士等地的巨型石板矿场开始,它们迎来了发展的鼎盛时期,工人们从地下深层挖掘出硕大且完整的石板岩,再通过细致的切割和打磨,将这些石板岩加工成表面光亮能照人影、材质非常坚硬的板材。这些天然石板显露出一种幽暗的、偏灰的深色,和白色粉笔造成的反差非常适宜,既显明又不会让人眼力疲惫。围绕这面黑板,一个新的产业循环就此建立起来:

黑板上不再只是少数精英学校的教学特色,它变成了每间教室的必备设施,是那个年代最突出的教育工具。

黄金时代:教室里的黑色太阳

从19世纪中期开始,到20世纪后期结束,黑板达到了它毋庸置疑的鼎盛时期。它不再仅仅是一件器具,而是课堂这个环境中的绝对中心,仿佛普照一切的“黑色恒星”,所有学问的辉光都由它反射和传播。它的出现,完全改变了授课的方式。

黑板也渗透到了文化肌理之中,成为一系列经典意象的源泉:

在这个悠长的百余年岁月中,黑板就是学问的象征。它虽然一言不发,却蕴藏着人类文化的精髓,囊括了牛顿的法则,莎士比亚的抒情诗,元素排列的规律,以及陆地的迁移理论。它是那个年代最杰出的学问提供者,一直保持稳定运行,从不出现故障。

绿色的变奏与白色的革命:挑战者的登场

科技发展持续不断。即便是常见的黑板,也必定会面临后继者的冲击。第二次世界大战结束以来,教育心理学与人体工程学领域开始重视教室氛围的适宜性。有调查发现,黑板上白字与黑板的鲜明反差,若持续注视,会引发眼部不适。因此,黑板的首次重大革新——绿板,开始被应用。这种“黑板绿”是一种经过细致调配、含金量不高的青灰色调。它和黄色粉笔组合时,既能让字迹足够清楚,又能够显著降低刺眼感,对视觉更为友好。制作材料也出现了根本性的革新。沉重且容易破损的天然石板慢慢被其他材料所替代。生产者转而以钢板作为基础,再在表层施加一层耐磨损的瓷釉(Porcelain Enamel)覆盖层。这种钢质绿板要比石质板面更轻巧、更结实,也不容易破损,还多了一个特别之处——它们带有磁性特性。老师能够借助这种特性吸附挂图、卡片之类的教具,从而让视觉展示更加多样化。不过,绿板仅仅是黑板的一种改进,真正带来革命性变化的是“白色革命”的出现。白板这个想法在六十年代就已经产生了,不过因为当时的书写工具(记号笔的墨水不容易擦掉,而且味道很冲)的限制,它一直没有流行起来。直到九十年代,无毒、容易擦的干擦笔技术变得成熟了,白板才迎来了发展的黄金时期。和白板、绿板比起来,白板的好处是非常明显的。

电子白板迅速普及于公司会议场所、大学院校以及经济繁荣地区的中小学教室。教室中那面“深色光源”开始失色,慢慢被光洁明亮的白色版面所替代。

数字时代的余晖:一个象征的永存

21世纪来临之后,传统黑板的热度未能持续多久,便遭遇了更为强势的挑战——数字化浪潮席卷而来。交互式电子白板、高分辨率投影设备、便携式触控平板以及网络化联合工作平台,让知识的展示和交流实现了质的飞跃。面对这些散发出数码光泽的显示屏,那种需要人工清洁的实体板面,无论其颜色是深黑、墨绿还是纯白,都显得不再那么适用了。数字化设备能够迅速固定信息、任意复制内容、便捷整合各类音视频材料,还能支持异地同步工作。实体书写板的作用,好像已经被彻底取代。不过,断言书写板的终结还为时过早。在地球不少地方,特别是在电力资源匮乏、经济水平不高的区域,传统书写板和粉笔依旧是开销最少、最为稳固、维护起来最方便的教学用具。它无需借助任何动力,不存在程序适配障碍,其“交互界面”对各个族群成员而言都极易理解。在此,黑板仍旧恪守着它本来的职责——以最单纯的形态,为求知的心灵照亮方向。尤为关键的是,黑板已经突破了实体界限,转化成一种不朽的文化象征。

那块源自苏格兰教室的黑色木质板面,逐渐演变为全球通用的工业石材,如今更在数字领域化作文化标志。黑板的演变轨迹,恰似一节形象的历史课程。它启示我们,一项卓越的技术,其意义不仅在于它解决了哪些难题,更在于它怎样深刻地影响了人类的行为习惯、思想观念,并最终沉淀为集体记忆的组成成分。粉笔板的时代可能就要结束了,不过它所创立的“直观式集体研习”的卓越传统,会在将来的很多显示屏上,以丰富多变的形态,一直流传下去。

请小编喝杯咖啡吧!

请小编喝杯咖啡吧!