第三届书籍装帧艺术展览举办,纸质书籍设计为何尤为重要?

书籍装帧艺术,是将内容、形式与功能完美结合的技艺。它涵盖了从主题的提炼到风格的塑造,从材料的准备到工艺的挑选,从封面的设计到版式的布局……一本书的问世,凝聚了装帧艺术家的智慧和汗水,成为了一段对技术、美学及文化的深度探寻之旅。

在数字化阅读日益普及的今天,纸质书的设计显得格外关键。它不仅承载着信息,还展现了一种审美品味和生活态度,既彰显了创作者的思想与审美追求,又凭借其独特的物质属性,为读者带来了无法替代的阅读感受。

近期,在浙江海宁市成功举办了第三届书籍装帧艺术展览。这场展览汇集了来自全国各大艺术院校师生以及艺术家的百余件作品,这些作品在钱君匋艺术研究馆和徐邦达艺术馆集中展出。创作者们通过多元的视角和丰富的设计手法,努力丰富纸质书籍的内涵和拓展其外延,生动地呈现了当代书籍装帧艺术的独特魅力和旺盛生命力。

《做:中国2021》 孙晓曦

寻求“多维度的表达”

在大众的认知里,“书籍装帧”一词往往与书的封面设计或是版式布局画上等号。然而,如今的书籍装帧艺术家,他们不仅要参与书籍策划的初期阶段,还要投入到设计的中期环节,以及印刷的后期阶段,对书籍的整个生命周期进行全方位的介入。更有甚者,他们能够独立完成一本书的全部内容,无需依赖其他文本作者的协助。田忠利,中国美术家协会插图装帧艺术委员会的主任,指出:随着“书籍装帧”这一概念的持续拓展与深入,艺术家的角色已经从单纯的书籍形态创造者转变为书籍内容的构建者与传播者。这种转变无疑为艺术家们提供了更为宽广的创造空间和展示平台。

《蝉鸣树语》 陈洁莹

本届参展书籍内容丰富,涉猎文学、历史、科学、艺术、生活等多个领域,不仅主题内容多元,而且在设计表达上展现了丰富的内涵和独特的创意。若从装帧艺术的创新角度审视,探究其背后的创作理念,大致可归纳为两大主要方向:一方面,通过材料创新来激发读者的多感官体验;另一方面,通过形式创新来传达书籍的深层意蕴。

《历史的痕迹》一书中,邹强以细腻的笔触描绘了众多古代中国的遗址,生动地呈现了中华民族悠久的历史。为了增强书籍的沧桑与古朴气息,作者巧妙地选用历经数十载风雨侵蚀的旧书页碎片作为封面,其上自然生长的苔藓以及嵌入其中的桂花枯枝,无不展现出时间的痕迹,巧妙地将“时间”这一抽象概念具象化。叶盈盈的《后土之间》宛如一块土地,读者翻阅书页时,便能嗅到那由特制再生纸散发出的植物清香,仿佛身临其境,置身于乡野之间。而李岩的《逐梦寰宇问苍穹》则选用透明亚克力作为书页材质,展现出强烈的科技气息和未来风貌。这些可触摸、可感知的材质细节,不仅与书中的内容相得益彰,还为作品增添了丰富的艺术魅力。

展览中的众多作品不仅丰富了材料语言的表达,还显著体现了设计形式上的革新与进展。例如,陈洁莹的《蝉鸣树语》以蝉那短暂而绚烂的生命历程为焦点。该书的装帧手法采用了传统的经折装,随着书本缓缓展开,仿佛一棵高大的古树从地面上生长而出,贯穿了整本书的始终。从树根开始向上阅读,直至树冠,观众可以清晰地看到蝉从卵到若虫,再到脱壳成虫的全过程。通过精妙的设计手法,生命循环的轨迹在书页上缓缓流淌,展现出了令人心动的自然魅力。

《竹事三考》 徐如枫

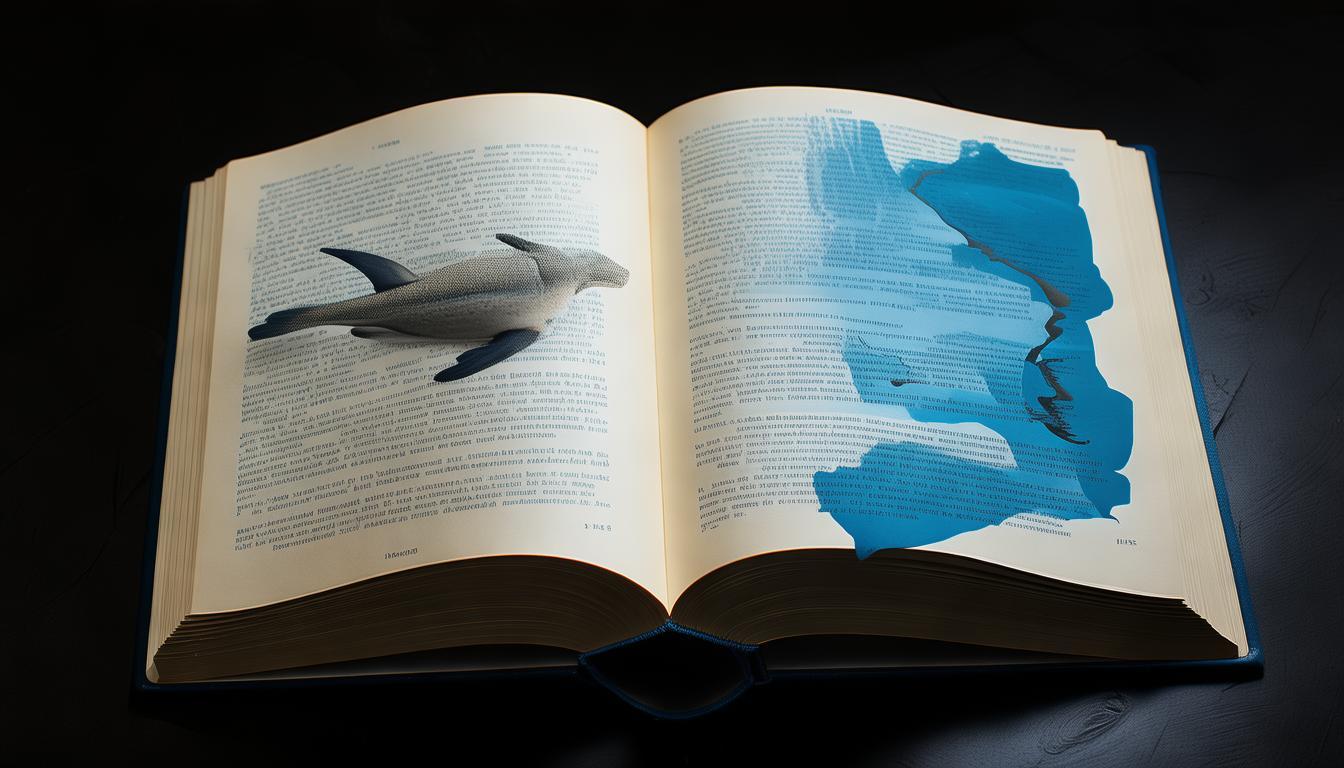

《鱀复来归》 郑崇铭

《后土之间》 叶盈盈

此外,《圣甲虫》一书由范一诺所著,通过不同色彩的页面拼接巧妙地展现了时间的流逝,这一手法恰似对甲虫勤奋一生的一种象征。尽管每一页的构图看似简单且重复,实则运用了“减法”设计理念,以此突显了一种静默而强大的力量。郑崇铭所著的《鱀复来归》描绘了白鱀豚的生存历程,书页上方的蓝色区块代表着白鱀豚在长江流域的活动领域,随着故事章节的深入,该区块的色调逐渐变浅,图像也愈发朦胧,这旨在提醒我们,白鱀豚正一步步与我们渐行渐远。

值得一提的是,在这些书籍中,不少仅承载了少量的文字内容,有的甚至完全超越了文本的界限。艺术家们仅通过“书”这一形式和外观,来传达他们的思想和情感。这类作品既可视为书籍,亦可视作独立的艺术装置,展现了书籍装帧与其它艺术领域相互融合的发展态势。

精耕“有温度的设计”

好的书籍装帧艺术作品究竟是怎样的?或许每位创作者心中都有自己的见解,然而,在这些答案中,必定包含一个共同的关键点,那就是它必须能够为读者提供一种愉悦的阅读感受。正如中国美术家协会插图装帧艺术委员会副主任武将所言,书籍设计者需以读者视角出发,重视作品的功能性与体验感;他们不仅要勇于在表现形式上不断探索,更要对那些充满人性化、充满温度的设计进行精心打磨。

《野花房子》 甘玮

《文本与图式》 朱珺

《历史的痕迹》 邹强

朱珺倾力打造的《文本与图式》文献集中,收录了十余位油画艺术家与两位文学家的深入对话。该书以传统的装帧设计呈现,读者在细细翻阅之际,不禁体会到那份悄然滋润的愉悦感受。《谭平1972—2022》一书,其设计灵感源自“档案盒”,书中页面频繁呈现的对话框、文件夹、表格等视觉元素,不仅揭示了作品的核心主题,还使得众多零散的文字信息得以有条不紊地排列,既疏密得当又层次分明,从而显著提升了读者的阅读感受。此书汇集了艺术家谭平自艺途起步至今50年间创作的千余件作品。刘馨元作为该书的设计者,在排版阶段便巧妙地运用了精确的网格系统,对作品的大小进行了细致的比例调整和规范化处理,既保证了内容的清晰展示,又让读者能够更加直观地感受到作品间显著的尺寸差异。此类设计手法在书中比比皆是,例如,潘焰荣的《奇迹之境:艺术家手作书》便以富有韵律的编排手法,向读者展示了50本艺术家亲手制作的书籍,书籍之间以黑色薄纸作为间隔,便于读者进行区分。孙晓曦的著作《做:中国2021》汇集了108位当代艺术家的创意构想,这些艺术家的姓名依照姓氏字母顺序排列于书脊之上,便于读者查找。同时,书中内容以橙色与黑色来区分不同的语言,从而提升了阅读体验的流畅性。

设计的“温度”不仅体现在书籍编排的细微之处,更表现在对特定读者阅读习惯的细致考量。《竹事三考》一书旨在介绍我国传统竹器及其匠人,作者徐如枫在项目初期赴绍兴考察时观察到,当地竹艺匠人多数已年迈,受教育程度不高,且普遍使用过我国曾推行的简化字。因此,在书籍的编排过程中,她特意融入了大量“二简字”的注释以及各种装饰性元素,期望这些资深工匠能够轻松地阅读这本承载着她人生经历的书籍。

每一部书籍装帧艺术作品,都以其独到的方式唤醒了人们的感官,触及了他们的内心,构筑起了创作者与读者之间的桥梁。艺术家们以工匠精神塑造书籍的美丽,这不仅是对传统阅读方式的致敬,更给读者带来了全新的审美享受,向世人揭示了书籍装帧艺术的广阔前景。

《光明日报》(2024年12月15日 09版)

请小编喝杯咖啡吧!

请小编喝杯咖啡吧!